ぼくの子ども時代は、映画の世界に重大な新機軸が登場した時代だった。人の死に方が変わったんだ、映画のなかで。映画のなかのセックス、暴力、死というのがぼくの育った時代にとっては大きな意味をもっていた。

60年代が非常に重要な意味を持っていたと思う。社会的な変化という面ではね。70年代になって人々は何が起こったのか忘れ始めた。80年代には誰もが完全に狂ってしまって、本当の地下の力が表面に出てきた。金持ちの登場だ。アーティストはもっと社会的な意味で、敏感になるべきだと思うね。

―雑誌『美術手帖(1988年1月号)』~ロバート・ロンゴのインタヴューより

スタンリー・キューブリック監督作『2001年宇宙の旅』

日本初公開(1968年)から50年

男子プロテニスの2018年最終戦となる『ATPファイナルズ』が、先月中旬にロンドンで開催され、早1か月が過ぎ去った。俺は変わらず、師走恒例となったシャンパンの宴が続いた。そしてクリスマスも終わり、2018年も残すところ僅か数日となったが、テニスの試合がなかったこの1か月半の間、平日の帰宅後や週末の空いた時間に、恋愛映画のDVDを20本ほど久々に再見した。

そして先日、恋愛映画ではないが、『2001年宇宙の旅』のブルーレイも再見したが、このSF超大作は、1970年代生まれの俺が生まれる以前に製作された、圧倒的な映像美を誇る不朽の名作であり、かつて同監督は「この映画は、言葉に置き換えられないメッセージなんだ。言語によらない体験なんだよ。2時間半の上映時間のあいだ、会話は40分足らずしかない。言葉の陥穽に落ち込まない、視覚的な体験を作り上げようとした。その感情的な、哲学的な内容が直接意識下に染み透るような」と語ったように、一度観ただけでは理解できないほど前衛的な作品ゆえ、俺のお気に入り映画のひとつとなって久しいが、<自分史上最多鑑賞映画>のひとつだとも言えよう。

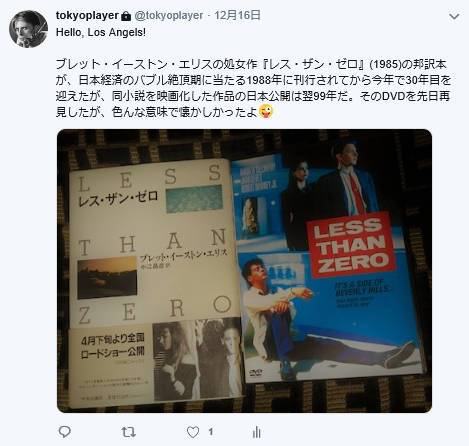

ブレット・イーストン・エリス処女作『レス・ザン・ゼロ』

邦訳本(1988年)刊行から30年

ブログ冒頭、俺が10代だった頃に購入した雑誌『美術手帖(1988年1月号)』から、ロバート・ロンゴのインタヴューを一部抜粋したが、その7年後となる1995年には伊勢丹新宿店において『ロバート・ロンゴ展』が開催され、本人が来日を果たしたことをぼんやりとだが記憶している。

ATPツアー最終戦後、恋愛映画以外にも、ブレット・イーストン・エリスの小説を映画化した4作品と、同作家が脚本を担当した映画『ザ・ハリウッド セックスと野望』(2013)も久々に再見したが、ロバート・ロンゴとブレット・イーストン・エリスの関係性はといえば、映画『アメリカン・サイコ』の主人公<パトリック・ベイトマン>の自宅に飾ってあるアート作品が、ロンゴの『メン・イン・ザ・シティーズ』シリーズだったのだ。

いずれにせよ、ロンゴ曰く「誰もが完全に狂ってしまった」80年代、そんな好景気に沸くニューヨークを舞台にした衝撃の問題小説『アメリカン・サイコ』の邦訳本が、日本経済のバブル崩壊年に当たる1991年に刊行されたのも、今思えば、絶妙なタイミングだったと思えてならない。

付け加えるならば、ブレット・イーストン・エリスが大学生時代に書き上げたデビュー作『レス・ザン・ゼロ』のアメリカでの刊行は1985年まで遡るが、同年ニューヨークのプラザ・ホテルで決定した「プラザ合意」は、日本経済のバブルのはじまりだったゆえ、俺の青春時代(注: 俺はバブル世代ではないのであしからず)は、バブル前夜の1983年にリリースされたデヴィッド・ボウイのアルバム『レッツ・ダンス』以降、デヴィッド・ボウイから最も影響を受けたのは明白であり、ブレット・イーストン・エリスの小説もまた、平成というこの30年間、俺の感性を強烈に刺激し続けたとも言えよう。オスカー・ワイルドの小説然り、スコット・フィッツジェラルドの小説然り、スタンリー・キューブリックの映画然り、ジョルジオ・アルマーニのファッション然り、他にも名前を挙げたらキリがないけれど。

なぜ、俺はそれほどまでに、ブレット・イーストン・エリスの小説に88年当時から引き込まれたのか。それは、処女作『レス・ザン・ゼロ』の世界もそうだが、MTVを観ているかのような感覚がどこか心地良くて、小説のなかに登場する固有名詞(例えば、『インフォーマーズ』には“デヴィッド・ボウイ”の名前が度々登場する)・・・音楽、映画、高級ファッション(『Giorgio Armani』は彼の小説の中ではほぼ定番のように登場する)、雑誌(『GQ』『Esquire』『VOGUE』『HARPER’S BAZZAR』『The New Yorker』他)、高級レストラン等々、俺がよく知るものばかりが氾濫していたため、彼が創作した物語の細部まで容易にイメージできたのが最たる理由だ。また、彼の小説の舞台は、主にロサンゼルスまたはニューヨークゆえ、この二大都市は俺がTOKYOの次によく知る街ゆえ、それがまた興味を誘ったのだろう。

参考までに、バブル絶頂期の1988年に刊行された邦訳本『レス・ザン・ゼロ』の帯には、村上春樹氏による書評「新鮮にして狡猾、トレンディーにしてハード」とあるが、翌89年には同名タイトルの映画が日本でも劇場公開されたが、あれから30年もの歳月が過ぎ去り、<平成>という時代が終焉を迎えることに、寂しさではなく、不思議な感覚を覚えているのは俺だけだろうか。そして俺は40代となり、人生で最も影響を受けた偉大なアーティスト<デヴィッド・ボウイ>(享年69歳)は2016年に★となったが、彼のいない“今”という時代はとっても退屈だ。

ドストエフスキーの小説においては、時計がたえず時を知らせる。

「朝の9時頃のことであった」というのが『白痴』の最初の文句である。

―ミラン・クンデラ

<平成>(1989-2018)という時代に観た「恋愛映画」

1989年以前の作品で、私的に最も記憶に残った恋愛映画をひとつ選ぶならば、ミッキー・ロークとキム・ベイシンガーが共演したニューヨークを舞台にした『ナインハーフ』(1986年)だ。そして89年以降公開の恋愛映画を、自宅のDVDコレクションから、ごくごく一部の20本ほどを選び出し、ここ1か月半ほどで再見したが、<記憶>の確認作業という意味合いにおいては、シャンパン片手に、それはとてもとても興味深い貴重な時間であったのと同時に、<新しい発見>もあり、そして当時の<恋愛の記憶>も蘇り、ノスタルジアを覚えたが、恋愛映画には不思議な中毒性があり、デヴィッド・ボウイの音楽のように永遠だ。

そう、雑誌『BRUTUS』(2018年12月1日)は、<いまさら観てないとは言えない映画>特集号で、dマガジンで斜め読みした後、同雑誌を購入したが、例えば、俺の知らない日本人女優<黒木華>の観てない映画は、『ブルーバレンタイン』と『ノッティングヒルの恋人』で、その理由として<実は、恋愛映画はあまり観てこなくて、どちらかというと避けてきたんです。恋愛映画ってキラキラしたイメージがありますよね。そのキラキラに堪えられないというか(笑)>とあり、彼女の28歳という年齢から、失われた30年という「平成」を生きた、キラキラとは無縁の女の子なのだと勝手にイメージしてしまった。

一方、私的なお気に入り且つ究極の恋愛映画は、マイク・フィギス監督作『リービング・ラスベガス』(1995)に他ならないが、同監督の『ワン・ナイト・スタンド』(1997)も俺好みのそれだし、キューブリック監督作『アイズ・ワイド・シャット』(1999)でニコール・キッドマンが“私たちに必要なのはファック”と口にするエンディング・シーンは最高だったね。付け加えるならば、ナボコフ著『ロリータ』(1955)を映画化したキューブリック監督の同名タイトル作品(1962)が、94年に銀座文化劇場(現: シネスイッチ銀座)で再上映されたが、当時のパンフレットを先日再読したばかりだが、キューブリックが“性”というテーマに執着した両作品に共通するのは「嫉妬」だ。

最後に

イタリアの巨匠<ベルナルド・ベルトリッチ>が先月26日に77歳で他界したが、彼が撮った究極の恋愛映画『ラスト・タンゴ・イン・パリ』(1972)は、とりわけ印象に残っているが、オススメはしない。

先述したグウィネス・パルトロウ主演作『スライディング・ドア』に関しては、機会があれば、感想を綴りたい一方、ジュード・ロウが情けない男を演じた『クローサー』を再見後、俺の頭の中をループしていたのは、米津玄師の曲“Flamingo”であり、映画『クローサー』の内容とその歌詞がクロスオーヴァーし、フラフラしている男、正に同曲の一節<笑えないこのチンケな泥仕合>そのものなのだ。とはいえ、恋愛映画は、甘い記憶を呼び覚ますから素敵だ。

Have a nice weekend!